病気のお話 アレルギー性鼻炎・花粉症

- 日本医科大学附属病院

大久保公裕先生

- 日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頚部外科兼任講師、久松耳鼻咽喉科医院 院長

久松建一先生

- 聖路加国際病院耳鼻咽喉科

今井透先生

- 東京医科大学霞ヶ浦病院耳鼻咽喉科

荒木進先生

- 神奈川歯科大学医科学系耳鼻咽喉科学講座、逗子中央耳鼻咽喉科 院長

八尾和雄先生

- 大西耳鼻咽喉科

大西正樹先生

アレルギー性鼻炎・花粉症の基礎知識

アレルギー性鼻炎とその原因

花粉の季節でもないのに、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を訴える患者さんが増えています。こういった症状は、花粉以外の身近なものが原因になることがあります。

アレルギーの原因となる物質を「抗原」と呼びますが、マンション型の住居は私たちの住環境中の抗原を増やしています。代表的な抗原の1つでもあるダニは、じゅうたん・ソファに多く、干す機会の少ないふとんにも数多く潜んでいます。ゴキブリもアレルギーの抗原の1つです。また、近年のペットブームで、室内でペットを飼う人が多くなっていますが、犬または猫のフケもアレルギー症状を起こす重要抗原の1つとして指摘されています。そして、スギなどによる花粉が抗原の症状を「花粉症」と呼びます。

主な原因物質

- ハウスダスト、ダニ

- スギ

- ヒノキ

- カモガヤ(イネ科)

- オオアワダエリ(イネ科)

- ブタクサ(キク科)

- ヨモギ(キク科)

- ハンノキ(シラカバ)

- アルテルナリア(かび)

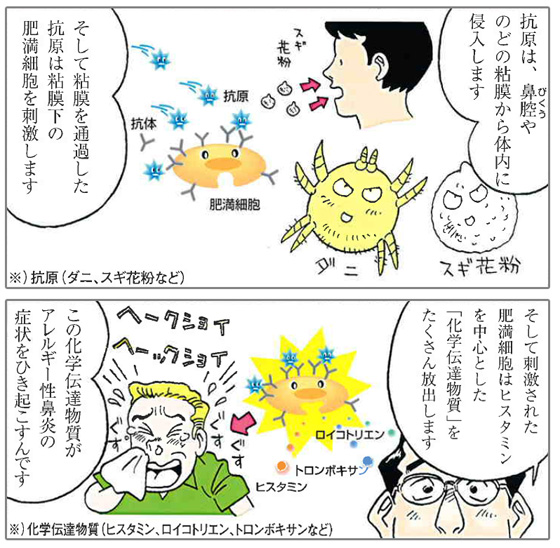

アレルギー発症のメカニズム

アレルギーの原因や、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといったアレルギー性鼻炎の症状がおこるしくみは、現在ほぼ解明されています。

アレルギー性鼻炎・花粉症の診断

まず問診ではふつうこのようなことをお聞きします。

- 症状の種類(くしゃみ、鼻水、鼻づまり、鼻のかゆみ、眼のかゆみ、のどのかゆみ、皮膚のかゆみ、発熱、頭痛など)とその発祥時期

- アレルギー性疾患の既往歴

「アトピー性皮膚炎、喘息をわずらったことがありますか?」

「皮膚過敏症や薬に対するアレルギーはありますか?」 - 治療の有無

「どんな治療をうけましたか?」 - 家族歴

「家族でアレルギーの方はいらっしゃいますか?」 - 居住地・職業・職場環境

また、アレルギー検査には、アレルギーであることを調べる検査と、何が原因物質かを特定する検査があります。

アレルギーであることを調べる検査

- 視診

前後鼻鏡、咽頭、皮膚、眼結膜検査 - 鼻汁

好酸球スメアテスト

何が原因物質かを特定する検査

- 皮膚テスト

- 血液検査

- 鼻誘発テスト

アレルギー性鼻炎・花粉症の治療

治療薬

抗ヒスタミン薬

「アレルギー発症のメカニズム」で触れたように、肥満細胞から放出されたヒスタミンが、知覚神経を刺激しくしゃみを誘発、さらにその刺激が自律神経を刺激して分泌線から鼻水を出させます。抗ヒスタミン薬は、血管や神経のヒスタミン受容体をブロックする薬になります。最近では、肥満細胞から放出されるトロンボキサンやロイコトリエン受容体をブロックする薬もあります。

また、肥満細胞から化学伝達物質が出る作用を抑える遊離抑制薬というものもあります。

いずれも、アレルギー性鼻炎の薬は長期間服用する必要があるので、効果と副作用(とくに眠気)を同時に考慮して薬を選択します。また、スギ花粉症の治療では、本格的シーズンの開始前から薬を使用すると効果的です。スギ花粉は1月あたりから少しずつ飛んでいます、わずかに症状が現れたころから薬を使用すると、ひどい症状に苦しまずにすみます。

点鼻薬

慢性化したり重症で鼻の中が腫れて狭くなってしまった場合は、鼻局所にステロイド薬の使用をすすめる場合があります。鼻局所の投与なら全身的なステロイドの副作用はほとんどありません。

- 血管収縮薬:鼻づまりをすみやかに取り除きます

(鼻づまりがひどい場合に、就寝時などに点鼻します。使用は最小限にとどめます) - ステロイド薬:アレルギーによる炎症を鎮めたり、アレルギーそのものを抑制します。

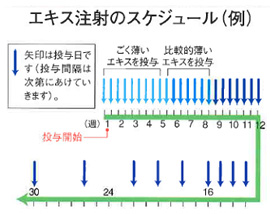

減感作療法

減感作療法は免疫療法の一つです。アレルギー発生の原因物質を少しずつ、時間をかけて体内に入れてからだを慣れさせ、原因物質を吸い込んでも、アレルギー反応を起こさない体質に変えます。この治療は時間をかけてゆっくりからだを慣らす必要があり、最低でも3年はかかる治療です。この治療による有効性は患者さんによって異なりますが、花粉症の場合は5~7割といわれています。

ただ、この治療に用いられるアレルゲンエキスの種類は、ハウスダスト(室内塵)、スギなどと残念ながら種類は多くありません。

手術治療

アレルギー性鼻炎の患者さんの中で、とくに鼻づまりのひどい方や薬の効きが悪い方、また局所的点鼻薬の使用で改善されない方、もともと鼻中隔がひどく曲がっているような患者さんには、手術による治療をおこなうことがあります。手術療法には大きく分けて「鼻の内部の部分的切除」「粘膜の表面を処理する」の2種類があります。

「鼻の内部の部分的切除」

粘膜下下鼻甲介切除術、下鼻甲介粘膜広範切除術、鼻中隔矯正術、鼻茸切除術。効果が大きく、持続します。

「粘膜の表面を処理する」

- レーザー手術

鼻閉に高い効果。痛みがほとんどなく、外来で行える - トリクロール酢酸塗布法

鼻閉、くしゃみ症状、水様性鼻水症状の順に効果を示す。外来で行える。

治療直後に少し痛みがある。

花粉症の予防と対策

花粉症の患者さんは、10人に1~2人発症している国民病です。かつては20~30代の女性に多く発症すると思われていた病気ですが、低年齢化で幼児にも多く見られる一方、60歳くらいの高年齢の方にも増えているのが現状です。花粉症に悩まないためにも、予防対策の基本を覚えておきましょう。

- その1

- 外ではできる限り、花粉を吸ったり、目、顔、首などに付着しないように心がける

- その2

- 建物内に入るときは必ず、衣類などの花粉を払い落とし建物の中に持ち込まない

- その3

- 干した洗濯物や布団を取り込む際も忘れず花粉を払い落とす