環境 気候変動への取り組み

気候変動は人類を含めたあらゆる生物の存続に重大な影響を及ぼす環境問題であり、その抑止に向けた取り組みは国際社会の大きな課題になっています。当社グループは気候変動への対応を重要な事業課題と位置付け、事業活動から生じる温室効果ガス(以下、GHG)排出量の削減を推進しています。

GHG排出量の削減

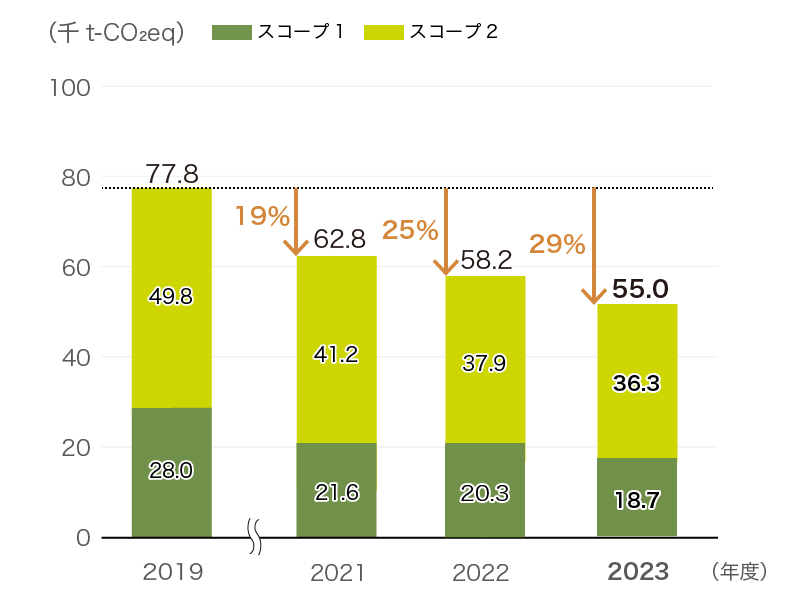

スコープ1+2

当社グループは、気候変動の緩和に向けて、エネルギー使用量の削減とフロン類漏えいの防止によるGHG排出量の削減をめざし、環境中期行動計画21-25にて以下の目標を設定しています。

GHG排出量(グローバル:スコープ1+2)

GHG排出量を2019年度比で2025年度までに58%削減

2024年度のグローバルにおけるGHG排出量は53.1千t-CO2eqで、2019年度比で35%削減しています。

内訳は、燃料など自社が直接排出するスコープ1のGHG排出量が18.2千t-CO2eqで2019年度比37%削減、電気など自社が間接排出するスコープ2のGHG排出量が34.9千t-CO2eqで2019年度比34%削減となっています。

また、国内生産拠点(小野田・吉富)の購入電力を再生可能エネルギー由来電力へ変更する契約を締結し、2025年度は目標である58%削減を達成する見込みです。

GHG排出量(スコープ1+2)

スコープ3

当社グループでは、スコープ3のGHG排出量は、カテゴリ1(購入した製品、サービス)が最も大きく、スコープ3の95.8%を占めています。カテゴリ1は二次データ(購入金額)を用いて集計しており、前年度比で6.0%増加しました。

今後は、サプライヤーとのエンゲージメントを強化するとともに、より排出量の実態を反映した集計方法を検討し、スコープ3の削減目標の設定や排出量削減を推進していきます。

スコープ3 GHG排出量

| カテゴリ | GHG排出量 (千t-CO2eq) |

算定方法 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 723.2 | 国内における原材料・製商品の購入金額に、環境省DB※の排出原単位を乗じて算出 |

| 2 | 資本財 | 17.1 | 国内だけでなく海外も含めた連結を対象とし、固定資産の取得金額に、環境省DB※の排出原単位を乗じて算出 |

| 3 | スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 9.0 | 国内および海外事業所のエネルギー使用量に、環境省DB※の排出原単位、LCIデータベース(IDEAv2.3)の排出原単位を乗じて算出 |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 2.3 | 国内における「工場→物流センター」「物流センター→卸」「販促品倉庫→支店・営業所等」の輸送トンキロおよび環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」の「トンキロ法」から算出 また、委託先物流センターおよび販促品倉庫での保管管理に係る電力使用量に、「電気事業者別排出係数(環境省・経済産業省R7.3.18 公表)」で示された実排出係数を乗じて算出 |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 1.3 | 国内グループ事業所(生産・研究拠点、本社・東京本社、物流センター、営業所等)からの廃棄物の種類別の排出量に、環境省DB※の排出原単位を乗じて算出 |

| 6 | 出張 | 0.6 | 国内・海外の従業員数に、環境省DB※の排出原単位を乗じて算出 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 1.1 | 国内・海外の交通区分別の交通費支給額に、環境省DB※の排出原単位を乗じて算出 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 0.2 | 国内における容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託義務量に、環境省DB※の排出原単位を乗じて算出 |

| 合計 | 754.8 | ||

※環境省DB:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)」

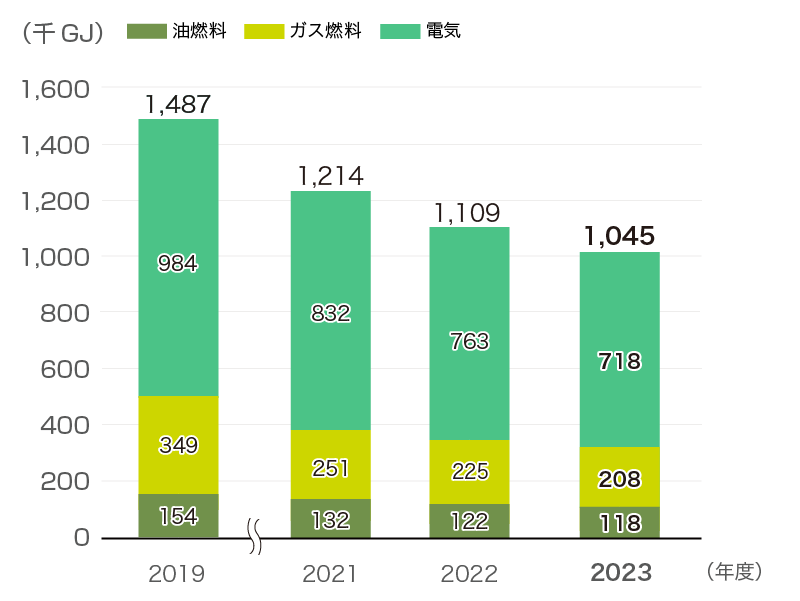

エネルギー使用量の削減

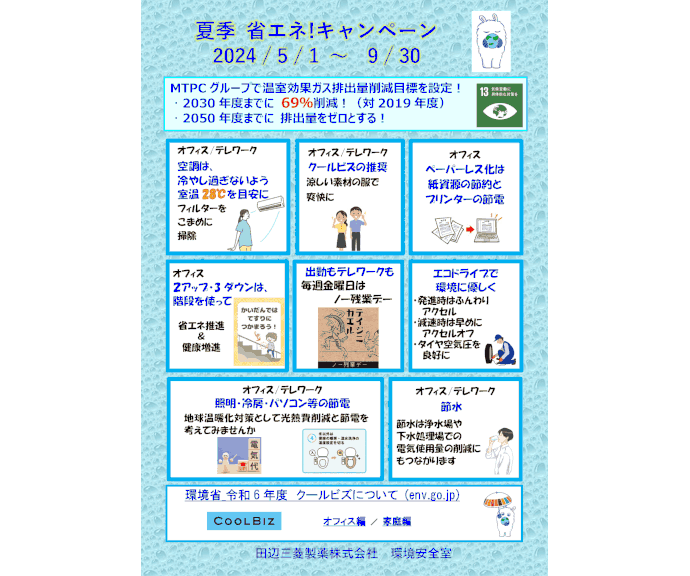

国内グループでは省エネ推進連絡会を開催し、各拠点およびグループ全体のエネルギー使用量の推移や省エネ対策について、各拠点エネルギー担当者と共有認識を図りながら検討しています。また、グループ全体でエネルギー管理体制を構築することで、グローバルで省エネ活動を推進しています。

各拠点では高効率機器への更新やLED照明への切り替え、自動センサーによる照明点滅制御、製造エリアにおける長期連休時の空調停止など、省エネ活動に取り組んでいます。また、全社へ省エネキャンペーンを展開して従業員への省エネの啓発を行い、昼休みの節電(照明・空調・OA機器の電源OFF)や階段利用の推進、ペーパーレス化など全社で日常的に取り組める活動を推奨しています。

GHG排出削減に向けた取り組み

カーボンニュートラルの推進

当社グループではカーボンニュートラルのアクションプラン(再生可能エネルギー導入、次世代自動車への切替、ボイラーなどの燃料転換、など)についてロードマップを策定し、カーボンニュートラルを推進しています。

再生可能エネルギーの利用

GHGを排出しない再生可能エネルギーの利用は、気候変動の緩和に資する有効な施策の一つです。

国内生産拠点(小野田・吉富)の購入電力を再生可能エネルギー由来電力に変更し、2025年度よりカーボンフリー電力を導入しています。

当社グループでは、太陽光発電設備はミツビシ タナベ ファーマ コリア(郷南工場)に導入、再生可能エネルギー由来の電力は湘南事業所・小野田事業所・吉富事業所および欧州のオフィスの一部で導入しています。今後、他の拠点においても、再生可能エネルギー電力の導入を検討していきます。

エコカー導入

当社グループでは、社有車から排出されるGHGの削減をめざして、順次ガソリン車からハイブリッド車への切り替えを進めるとともにエコドライブを推進しています(ハイブリッド車への切り替えは2027年度に完了予定)。また、ハイブリッド車への切り替えと並行してEVへの切り替えも現在検討しています。

| 2019年度 (基準年) |

2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 社有車に占めるハイブリッド車の比率 | 67% | 67% | 70% | 82% | |

| 社有車燃料由来の CO2排出量 (国内) |

CO2排出量 | 4,165t-CO2 | 3,520t-CO2 | 3,596t-CO2 | 3,145t-CO2 |

| CO2排出量削減率 (2019年度比) |

ー | 15% | 14% | 24% | |

- 2024年度の環境配慮活動トピック

-

環境配慮製品への対応

当社は環境に配慮した包装資材として初めてバイオマスプラスチック製PTP(Press Through Pack)シートを採用しました。本PTPシートは石油を原料とするプラスチックを使用したPTPシートと比較し、二酸化炭素排出量を30~70%削減することができます。

詳細は以下をご参照ください。

フロン類の排出抑制

当社グループでは、オゾン層破壊と温室効果作用を示すフロン類の漏えい防止に努めています。フロン排出抑制法に従い、国内拠点に設置されているフロン類充填機器は台帳を用いて適正に管理しています。また、設置基準を遵守し、定期的な点検を行うとともに、廃棄時にはフロン類を確実に回収破壊し、その記録を3年間保管します。

なお、フロン充填機器を新設する場合は、温暖化係数と省エネ性能を考慮して機種を選定しています。

2024年度の国内生産・研究拠点におけるフロン類の漏えい量は160kg(649t-CO2eq)でした。当社国内グループ各社のフロン類漏えい量は、漏えい量報告制度が制定された2015年度以降いずれの年度も監督官庁への報告基準値未満です。